不動産物権変動の対抗要件

物権変動の時期

物権変動とは、不動産に関する物権の発生・変更・消滅のことです。物権というのは、所有権や地上権、地役権などです。

そして、物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力が生じます(民法176条)。例えば、AB間において土地の売買契約が締結された場合、Aが「土地を売ります」と意思表示をし、それに対してBが「土地を買います」と意思表示すれば、売買契約書を作成しなくても、AからBへとその土地の所有権が移転することになります。

ただし、これは任意規定なので、特約で排除することもできます。実務上は、不動産などの金額が大きな取引においては、代金支払と同時に所有権が移転するという特約がされていることが多いです。

物権公示の原則

物権は、債権と異なり、排他的な支配権を持つ強い権利なので、民法では、物権変動があったときはそのことを公示することが求められています。そして、不動産に関する物権変動は「登記」(177条)で公示を行い、動産に関する物権変動は「引渡し」(178条)で公示を行うことになっています。

これを物権公示の原則といいます。なぜこのような規定がされたかというと、取引の安全を図るためです。不動産の所有者をあらかじめ登記によって公示しておけば、不動産を買う人は登記さえ確認しておけば、安心して取引をすることができるのです。

民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

民法178条 動産に関する物権の得喪は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

条文では、物権変動のことを「不動産に関する物権の得喪及び変更」(177条)と表わしています。得喪の「喪」というのは消滅のことです。「第三者に対抗することができない」という部分はこの後でまとめて解説しますので、今は気にしないでください。

登記とは、不動産の概要と、その不動産の物権変動の事実およびその内容が時系列で記録された帳簿のことで、国家によって作成されます。この登記をすることによって、「この不動産は○○の所有物です」と国家によるお墨付きを得られることになるのです。ちなみに、この登記の手続について定めているのが不動産登記法という法律で、別の項目で詳しく勉強していきます。

登記できる権利・登記できない権利

不動産に関する物権であれば、すべて登記できるわけではありません。

登記できる物権は以下の権利です。

- 所有権

- 地上権

- 永小作権

- 地役権

- 先取特権

- 質権

- 抵当権

登記することができない物権は以下の権利です。

- 占有権

- 留置権

- 入会権

これらは物権ではありませんが、例外的に登記できる権利です。

- 賃借権

- 買戻権

「第三者に対抗することができない」の意味

「対抗することができない」ってどういう意味?

これについては様々な考え方がありますが、たとえ権利者であっても、登記がされていなければ、自分が権利者であることを当事者以外の第三者に主張することができない意味であると考えるのが通説です。

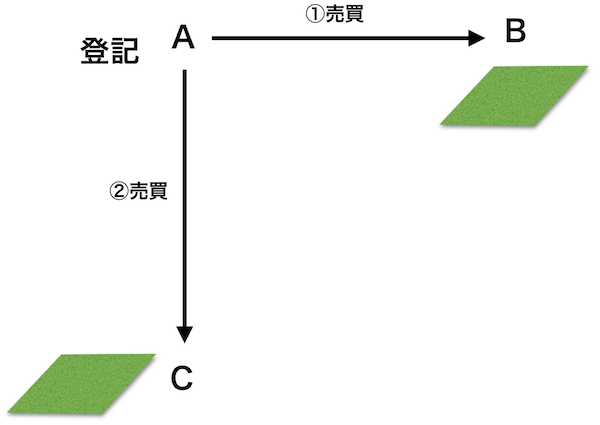

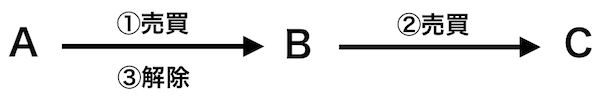

例えば、AからBへ土地の売買されたにもかかわらず、AからBへの所有権移転登記をしないまま、AがCにもその土地を売却したとします(これを二重譲渡といいます)。そして、依然として登記はAのもとにあります。

この場合、たとえBがその土地の所有者であっても、Bに登記がない限り、Cに対して自分がその土地の所有者であることを主張できません。この場合、BもCもAから土地を譲り受けている以上、土地の所有者ですが、両者とも登記がないために、それをお互いに主張できないのです(もちろん、Aは売買契約の当事者なので、Aには主張できます)。これが「対抗することができない」ことの意味です。

ちなみに、BとCに土地を売却した結果、BとCが共にその土地の所有者になっている点が、少し奇妙に感じるかもしれません。この点についても様々な考え方がありますが、不完全物権変動説という考え方が通説となっています。すなわち、今回の例で説明すると、確かに、一度目の土地の売却でBに所有権は移転していますが、Bは登記を得ていないので、Bに移転した所有権は不完全な所有権にすぎません。とすると、Aにはまだ所有権の残りカスが残っていてそれをCに譲渡したから、Cにも所有権が移転します。しかし、Cも登記を得ていないので、Cも不完全な所有権を取得したにすぎません。そして、BかCいずれかが先に登記を得れば、先に登記を得た方が完全な所有権を取得することになり、そちら勝ちということになります。

「第三者」の範囲

第三者とは、必ずしも当事者以外の第三者すべてを指すわけではありません。

これについても様々な考え方がありますが、判例では、「第三者」とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪および変更の「登記の不存在を主張する正当な利益を有する者」とされています。

「喪」というのは消滅のことです。物権を失ったことも登記で公示しなければ、それを第三者に対抗できません。

ある者が、この第三者の定義に合致するか否かによって、その者に対して登記がなくても自己の権利を対抗できるか否かという違いが出てきます。

以下、その定義に合致する者としない者の典型例を挙げていきます。

第三者にあたる者

- 同一の不動産を二重に譲り受けた者

- 地上権や抵当権の設定を受けた者

- 差押債権者

これらの者に対しては、登記がなければ自己の権利を主張できません。

第三者にあたらない者

- 不法占拠者

- 背信的悪意者

- 詐欺または強迫によって他人の登記の申請を妨げた者

- 他人のために登記の申請をする義務のある者

これらの者に対しては、登記がなくても自己の権利を主張できます。

ここで注意してもらいたいのが、悪意者と背信的悪意者の違いです。悪意者というのは単純に知っている者です。そして、不動産登記制度は、自由競争を前提にした規定なので、ある不動産がすでに他人の所有物であることを知っていたとしても、その不動産を譲り受けた上でその所有者よりも早く登記をすれば保護されます。自由競争においては他人を出し抜く行為は許されているのです。

しかし、背信的悪意者となってくれば話は別です。背信的悪意者とは、悪意者である上に、信義則に反するような目的・態様で権利を取得した者のことです。先ほどの例で説明すると、AからBに所有権移転登記がされていないことを好機として、CがBに高く売りつける目的で、Bより先にAから所有権移転登記を受けた場合、Cは背信的悪意者です。(宅建試験では、誰でもすぐに背信的悪意者だとわかるような例で出題されるので、問題を解いていく中で練習をしておけば十分です)

この場合、たとえBに登記がなくても、BはCに対して自己に所有権があることを主張することができます。

以上、「第三者に対抗することができない」の意味を説明してきました。

ちないに、物権変動を第三者に認めさせるための要件を第三者対抗要件もしくは対抗要件といいます。不動産の場合は、登記ですね。この言葉はよく使いますので、覚えておいてください。

対抗力以外の登記の効力

推定力

推定力とは、登記がなされていれば、その権利が真実であると推定される効力です。

登記をするためには、厳格な手続を経る必要があります。そのような手続を経て登記している以上、社会通念上、その権利は真実だろうと考えられることから、このような効力が認められているのです。

公信力

交信力とは、ある公示を信頼して取引をした場合に、一定の要件を満たせば、権利を取得できるという効力のことです。

登記には、この公信力がありません。例えば、Aにはこの土地の所有権があるという登記を信頼してAから土地を譲り受けても、実際にAが無権利者であった場合はその土地の所有権を取得することはできません。

一方、動産の物件変動の公示方法である引渡しには、公信力が認められています(192条参照)。

法律行為を取り消した場合

取消前の第三者との関係

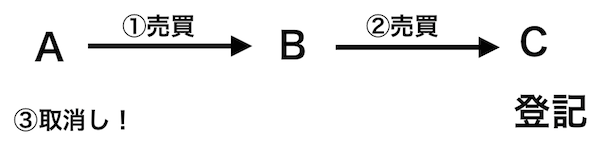

例えば、土地がAからB、BからCへ譲渡された後、Aが制限行為能力・詐欺・強迫いずれかを理由として、自己の意思表示を取り消したとします。

この場合、取消し前にAB間の契約について利害関係を持ったCに対しては、Aは登記なくして取消しの結果を対抗することができます。取消しをする者には登記がないのが通常ですから、登記が必要としてしまえば、取消制度の存在意義がなくなるからです。ただし、詐欺を理由に意思表示を取り消した場合は、その取消の結果を善意の第三者に対して対抗することはできません(民法96条3項)。

取消後の第三者との関係

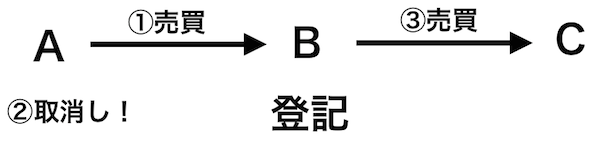

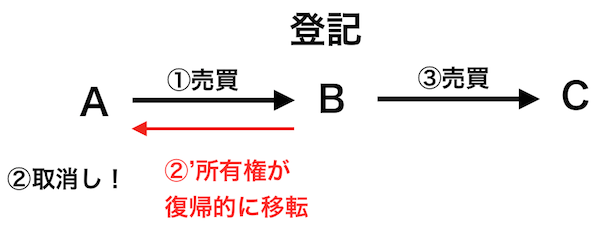

例えば、土地がAからB、BからCへ譲渡された後に、Aが制限行為能力・詐欺・強迫いずれかを理由として、自己の意思表示を取り消されたが、AからBへの所有権移転登記の抹消がされないまま、BからCへその土地が譲渡された場合を考えてみます。ちなみに、登記はまだBのところにあります。この場合、Aは登記がなければその取消の結果をCに対抗することができません。

これは、Aの意思表示が取り消された結果、一旦AからBへ移転していた所有権が、BからAに復帰的に移転した一方で、BからCへも所有権が移転しているので、あたかも二重譲渡がされたかのような物件変動があったと考えることができるので、Aが取消しの結果をCに対抗するためには抹消登記をしておくことが必要なのです。

イメージとしては以下の図のような感じです。

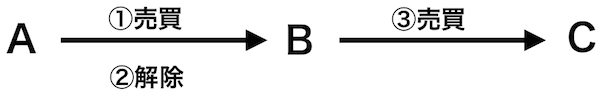

契約を解除した場合

解除前の第三者との関係

契約を解除する前に権利を取得した第三者に対しては、その解除の結果を主張することができません。なぜなら、民法545条1項ただし書があるからです。

民法545条 第1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

「原状に復させる義務」というのは、原状回復義務のことです。例えば、AからBへ土地が売却され、BがAに代金を支払った後に土地の売買契約が解除された場合は、AはBに対して代金返還義務を負い、BはAに対して土地返還義務を負います。これらの義務を原状回復義務といいます。

通常であれば、BはAに対して土地を返還する義務を負いますが、AB間の契約が解除される前にCがBから土地を譲り受けていた場合は、民法545条1項ただし書の規定により、第三者であるCの権利を害することができなくなります。すると、解除の効果はCに及ばないことになるので、AはAB間の契約が解除されたことによりその土地の所有権が自己に復帰したことを主張できなくなります。

解除後の第三者との関係

契約を解除した後に、権利を取得した第三者と解除をした者との関係は、取消後の第三者の場合と同様に考えます。

相続と登記

ここでは、土地の売買契約の売主が死亡し、売主の子である相続人が目的物である土地を相続した場合について考えていきます。

当事者の相続人

売買契約後に売主が死亡して、相続人が売買の目的となっている土地を相続したときは、買主は登記がなくても相続人に対抗できます。相続人は、売主としての地位を包括承継するので、売主が負っている土地の引渡義務も承継することになるからです。

ちなみに、相続人は包括承継人なので、前述した「第三者」の定義に合致しません。

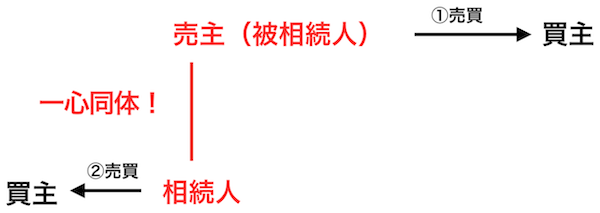

当事者の相続人が第三者に目的物を譲渡した場合

当事者の相続人が、相続後にその土地を第三者に譲渡した場合、その相続人からの買主とはじめの売買契約の買主とは対抗関係に立ちます。

図に表わすとこんな感じです。

相続人は被相続人の地位を包括承継するので、被相続人と相続人は一心同体と考えると、両者は二重譲渡の関係に立つということがわかります。この場合、先に登記をした方がその土地の所有権を取得することになります。

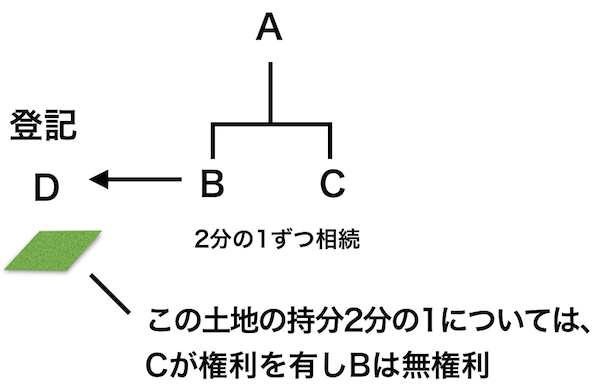

相続人が複数いる場合

例えば、Aが死亡して子であるBとCが土地を相続した場合、BとCはそれぞれその土地を2分の1ずつ相続します(887条1項、900条1号)。そして、共同相続人の一人であるBがAの土地の持分2分の1しか相続していないにもかかわらず、Cに無断で土地の全部につきAからBへの所有権移転登記をした後、それをDに売却した場合を考えてみます。

この場合、他の相続人であるCは自分が相続した持分の2分の1について登記をしていなくても、その持分につき所有権があることを第三者であるDに対抗することができます。Bが無断で行った登記のうち、持分2分の1についてはCが権利者であってCはそもそも無権利なので、登記に公信力がない以上、Dが登記を信じて土地を譲り受けても、その2分の1については所有権を取得できないのです。

これは相続人が2人の場合だけでなく3人以上の場合でも、相続分が多少異なってきますが、同様に考えます。

取得時効と登記

不動産を時効取得した者は、登記をしていなくても、時効完成時の権利者に対して、時効取得を対抗することができます。取得時効の効力は占有開始時にさかのぼることから、時効取得した者と、時効取得された者との関係は当事者の関係に似ていると考えられるからです。

一方、不動産を時効取得した者は、その時効完成後にその不動産を取得した第三者に対して、時効取得を対抗するためには登記が必要です。これは、時効取得者と元所有者から不動産を譲り受けた者との間には、対抗関係があると考えられるからです。

このようなことから、時効取得後に現れた第三者であっても、常に時効取得前の第三者になるように、時効の起算点を遅らせられるのではないか、と考えた人がいました。しかし、時効の起算点を任意に選択することは認められていません(判例)。

最近のコメント