意思の不存在

意思の不存在とは

外見上は意思表示がされていても、その表示に対応する内心の意思が存在していない場合があります。これを、意思の不存在といいます。

「意思表示って何?」の項目で意思表示の過程について説明したと思いますが、意思の不存在は、4つの要素のうち内心的効果意思がない場合です。先ほどのピーマンの例で説明すると、ピーマンを買お

うという意思がないのに、ピーマンをレジ係の人の前に置いてしまうような場合です。

意思表示はあるが、それに対応する内心の意思が存在しない場合には、心裡留保、虚偽表示、錯誤の3つがあります。

心裡留保(民法93条)

93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

原則

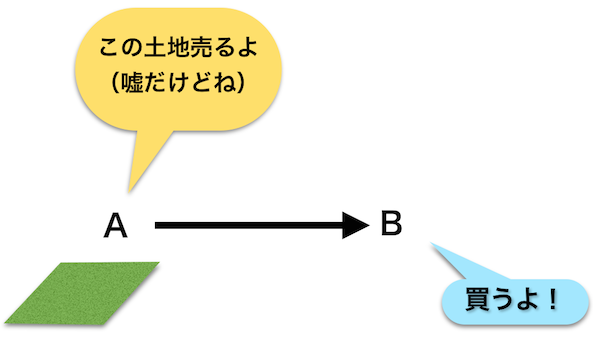

真意とは違うことを自分でも知りながら、わざと真意とは異なる意思表示をすることを心裡留保といいます。例えば、Aは土地を売る意思がないにもかかわらず、自分でもそれを認識しながら、「あの土地を売ってあげるよ」という意思をBに伝えるような場合です。わかりやすくいうと、冗談のようなものです。

このような冗談を言っても通常は通じないので、Aの意思表示は契約の申込みとして有効になってしまうのです(93条本文)。そうすると、相手方がその申込みに対して承諾をすれば、売買契約が成立してしまいます。

例外

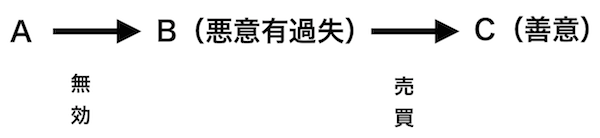

しかし、BがAの真意を知っていた場合(悪意)や過失で知らなかった場合(善意有過失)は、Aの意思表示は無効になります(93条ただし書)。この場合、承諾すべき申込みがそもそも無効になり、Bは申込みの承諾をすることができないので、売買契約は成立しません。

例外の例外

「あの土地を売ってあげるよ」という意思表示は無効となるのが原則ですが、例外的に有効となる場合があります。それは、善意の第三者が現れた場合です。

例えば、Bがさらにその土地を何も知らないCに売った場合、BC間でも売買契約は有効に成立してしまい、AはBとの売買契約の無効をCに対抗することができません。

売買契約(555条)は諾成契約であり、土地の引渡や代金の支払をしなくても、当事者の意思表示だけで成立する(176条)ので、このようなことが起きてしまいます。

心裡留保には、善意の第三者を保護する旨の明文規定はありませんが、虚偽表示の規定である94条2項を類推適用して、善意の第三者を保護しています。

土地を売ると冗談を言ったAと、何も知らずにBから土地を買い受けたCどちらが保護に値するかを考えれば、断然Cですよね。民法では、このような価値判断から、94条2項を類推適用してCを保護することにしたのです。

虚偽表示(94条)

94条1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

原則

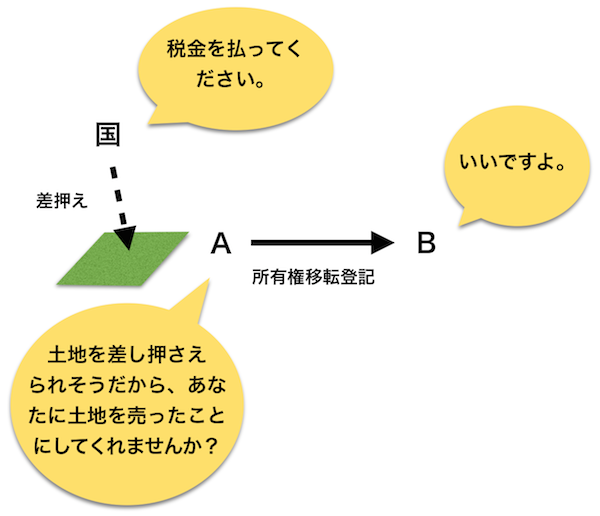

相手方と通謀して虚偽の意思表示をすることを、虚偽表示といいます。例えば、税金の不払いで差し押さえを免れるために、相手方と通謀して土地を売るという虚偽の意思表示をする場合があります。

※まだ差し押さえてはいないので、図の矢印を点線にしています。

心裡留保との大きな違いは、意思表示をした者とその相手方との間に通謀があるという点です。つまり、AとBはグルであるということです。

このような意思表示はそれに対応した内心的効果意思がないので、無効です(94条1項)。上記の例で説明すると、AB間で虚偽の売買契約書を作成し、AからBへの所有権移転登記をしても、そもそも意思表示が無効なので、土地の所有権はBに移転せず、B名義の登記も無効になります。

例外

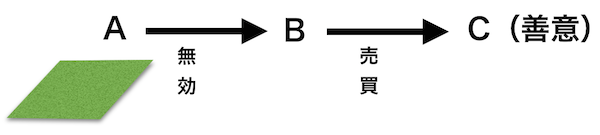

虚偽表示により、意思表示が無効となっても、それを善意の第三者に対抗することはできません(94条2項)。このように、虚偽表示では、心裡留保と異なり、善意の第三者を保護するための明文規定があります。

なお、心裡留保と異なり、第三者は無過失である必要はありません。単に冗談を言った人に比べて、相手方と通謀して虚偽表示を行った人の方が保護に値しないので、虚偽表示では、第三者の保護をより厚くすることにしたのです。第三者の保護を厚くすれば、その分虚偽表示をした者の保護が相対的に薄くなりますよね。

例えば、Bが「この土地の所有者は私だ」といってCに土地を売った場合を考えてみてください。この場合、CがAB間の売買が虚偽表示によるものであることを知らずに、土地の所有者がBであると信じていれば、Cは善意の第三者に当たるので、Aはその土地の所有者が自分であることをDに主張することはできません。

税金の支払を免れるためにBと通謀して売買契約を仮想したAと、何も知らずに土地を買い受けただけのCどちらが保護に値するかというと、断然Cですよね。

錯誤(95条)

95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤とは、自分がしようとしている意思表示が、内心的効果意思と一致していないことに気づかないまま、その意思表示をしてしまうことです。分かりやすくいうと、勘違いです。例えば、飛行機のチケットをとる際に、鹿児島行きのチケットを買うつもりが、誤って北海道行きのチケットを買ってしまったような場合が考えられます。

民法では、このように勘違いをしてしまった人は、保護される必要があると考えられています。しかし、錯誤があったからといってなんでもかんでも無効を主張させるわけにはいきません。なぜなら、相手方が不利益を被る可能性があるからです。

そこで、法律行為の要素(重要な部分)に錯誤があった場合は、無効となります(95条本文)。ただし、意思表示をした者に重大な過失があるときは、表意者は錯誤無効を主張することはできません。今回の例で説明すると、通常、飛行機のチケットの売買契約においては行き先は契約の要素です。しかし、自分の意志とは異なる行き先のチケットを買ってしまった場合は、通常であれば重大な過失があると考えられます。よって、この場合は、錯誤による無効を主張できません。

このように、錯誤により意思表示が無効となる場合は限られており、なかなか認められにくいです。そこで、上記の要件を満たした場合は、たとえ善意の第三者が現れたとしても、錯誤による無効を対抗することができます。

錯誤による無効を主張できる者

錯誤の制度は、勘違いにより意思表示をしてしまった人を保護するための制度です。ですから、錯誤無効を主張できる者は原則として表意者だけです。たとえ表意者が錯誤無効を主張しなかったり、表意者に錯誤無効を主張する意思がない場合でも、表意者以外の相手方や第三者が錯誤無効を主張することはできません。

ただ、表意者の債権者は、表意者に対する債権を保全するために必要のあるときであって、かつ、表意者が錯誤を認めている場合には、債権者は錯誤無効を主張できます。

動機の錯誤

動機の錯誤とは、意思表示自体に錯誤はないが、内心の意思を決定する過程である動機に錯誤がある場合のことです。例えば、近くに駅が建設されるので、その近くの土地の価格が高騰するという話を信じて、駅の建設予定地の近くに土地を買ったものの、実際には駅が建設される話はなかったという場合が考えられます。この場合、土地を買うという内心的効果意思は存在し、それに基づいた意思表示もされているので、意思表示自体に錯誤はありません。

しかし、土地を買った動機は、新しい駅が建設されるからです。現実には、新しい駅が建設されなかったのですから、動機の錯誤があったといえます。

そして、通常、動機は意思表示の内容として表示されることは少ないので、動機に錯誤があったからといって、錯誤無効を主張できるとすれば、相手方の利益を害するおそれがあります。

そこで、動機の錯誤は、動機が意思表示の内容として表示された場合に限り、錯誤と同じように扱うことができると解されています。今回の例では、表意者が相手方に新しい駅ができるからその土地を買うという動機を伝えておけば、錯誤無効を主張できる可能性があります。

最近のコメント